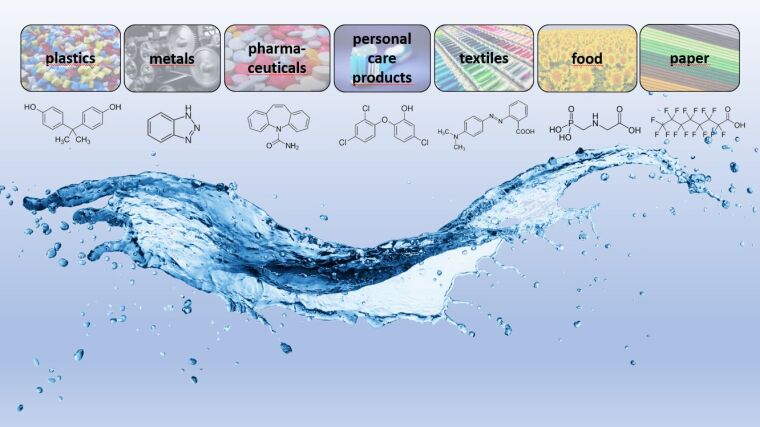

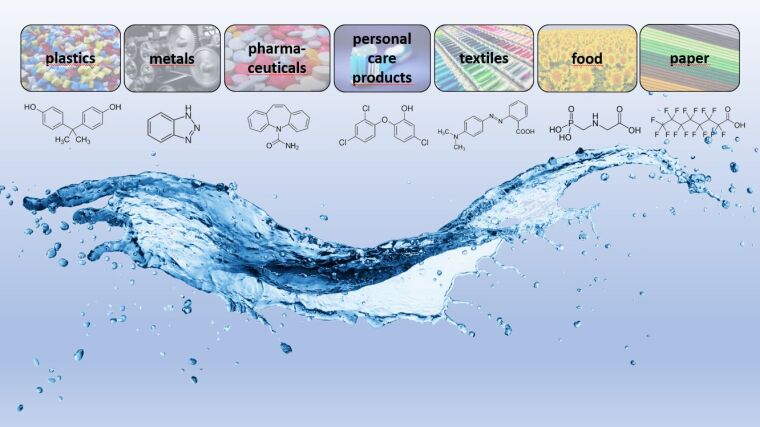

Emerging pollutants bzw. anthropogene Mikroschadstoffe im Wasserkreislauf rücken verstärkt in das wissenschaftliche und gesellschaftliche Interesse. Zu den in Konzentrationsbereichen von einigen ng pro Liter bis µg pro Liter in Wasser vorkommenden Verbindungen zählen bspw. Rückstände von Arzneimitteln, Pestizide, Inhaltstoffe von Körperpflegeprodukten oder Industriechemikalien. Die Detektion und Quantifizierung dieser sowie findet in einer sehr komplexen Matrix statt und ist deshalb herausfordernd. Die Bestimmung bei oxidativen/reduktiven Behandlungsverfahren entstehenden Transformationsprodukte ist Teil unserer Forschung. Die Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung der Konzentrationen dieser Verbindungen ist von Bedeutung für die Ökotoxizität als auch für die Auslegung entsprechender Verfahren. Hierfür ist die Kenntnis der Abbaumechanismen und der Kinetik relevant.

Neben gelösten Wasserschadstoffen sind auch ungelöste organische Schadstoffe wie Mikroplastik relevant. Mikroplastik wird direkt (primäres Mikroplastik) oder indirekt (sekundäres Mikroplastik) in den Wasserkreislauf eingetragen. Sekundäres Mikroplastik entsteht bspw. durch verschiedene Degradationsmechanismen makroskopischen Plastiks (auch in der Natur – z.B. photochemische Alterung). Mikroplastik umfasst Kunststoffpartikel einer Größe < 5 mm. Der Einfluss verschiedener Alterungseffekte (photochemisch, mechanisch) auf das Sorptionsverhalten der (gealterten) Polymere bzgl. verschiedener Mikroschadstoffe (Polarität, Größe) sowie die Freisetzung unterschiedlicher Komponenten der Polymere ist Teil der Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe.